联系方式

协会电话:0769-82633291

培训电话:0769-23060132

19928172638

协会邮箱:dgjlxh@163.com

培训邮箱:jiliangpeixun@163.com

微信公众号:东莞市计量协会

微信订阅号:东莞计量协会

协会微信小程序:东莞市计量协会

培训微信小程序:东莞计量技术培训

扫一扫

关注微信公众号

从圭表到原子钟的时间计量技术迭代

信息来源:逸夫计量博物馆 发布日期:2025-11-07

在人类文明的长河中

时间的计量始终是一个重要课题

从最初依靠自然现象的粗略判断

到如今精确到原子级别

时间计量技术经历了翻天覆地的变化

今天,就让我们一起穿越时空

探索时间计量技术的跨越式发展之路

一、远古与古代:自然现象与简易工具的时间启蒙

在远古时期,人们日出而作,日落而息,通过太阳的升落、月亮的圆缺、四季的更替等自然现象,对时间有了最原始的认知 。但随着社会的发展,简单的自然观察已无法满足人们对时间精确计量的需求,于是,古老计时工具随之诞生。

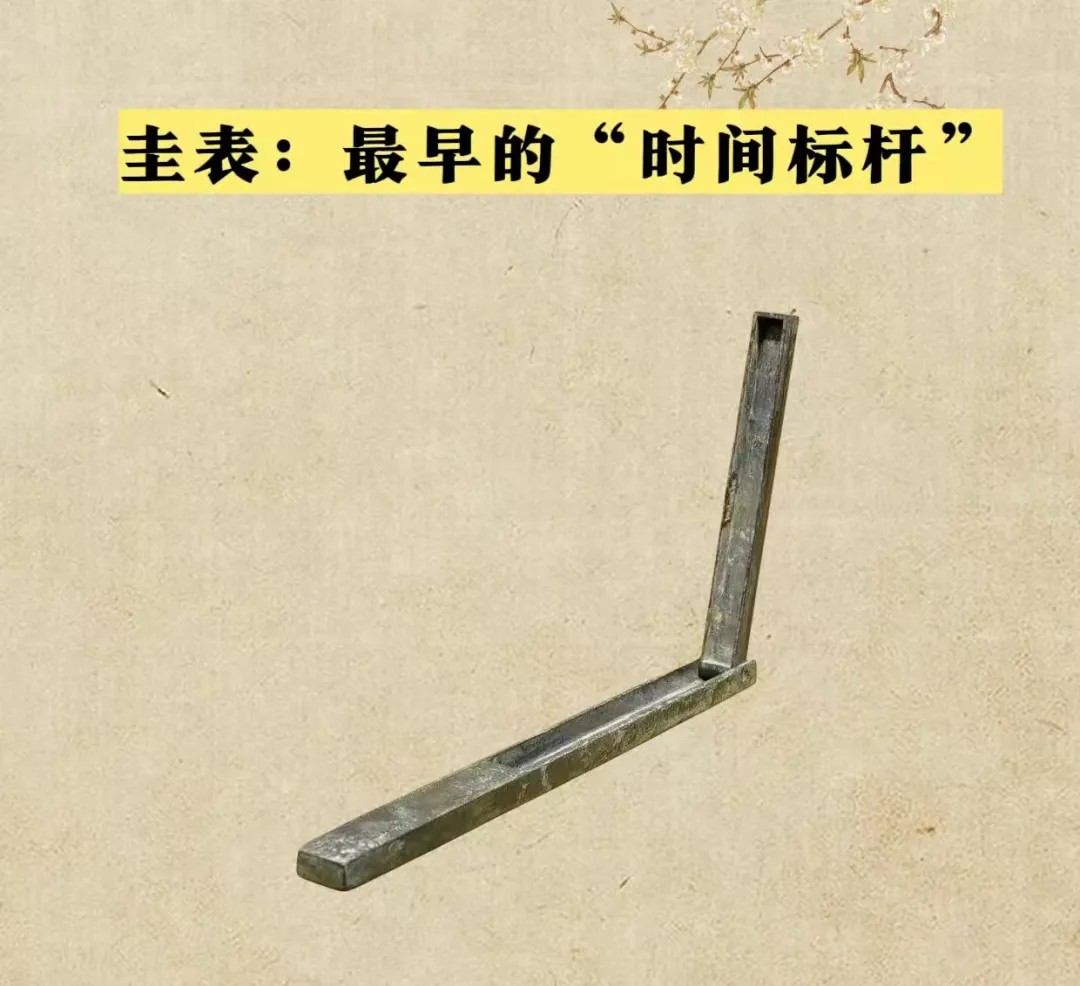

圭表

圭表是中国古代最早的天文仪器之一,由平放的“圭”(标杆)和垂直的“表”(刻板度)组成。其原理是观测正午时表在圭上投射的影子长度变化:夏至影最短、冬至影最长,据此可确定节气与回归年长度。结构虽简,却精准支撑了古人制定历法,是早期天文学智慧的集中体现。

日晷

古人利用太阳投射的影子来测定并划分时刻。它由晷针(垂直于晷面)和晷面组成。随着太阳在天空移动,晷针影子在晷面上缓慢移动,人们通过影子位置判断时刻。但它受天气与昼夜限制,阴雨天、夜晚完全无法使用,实用性存在明显短板。

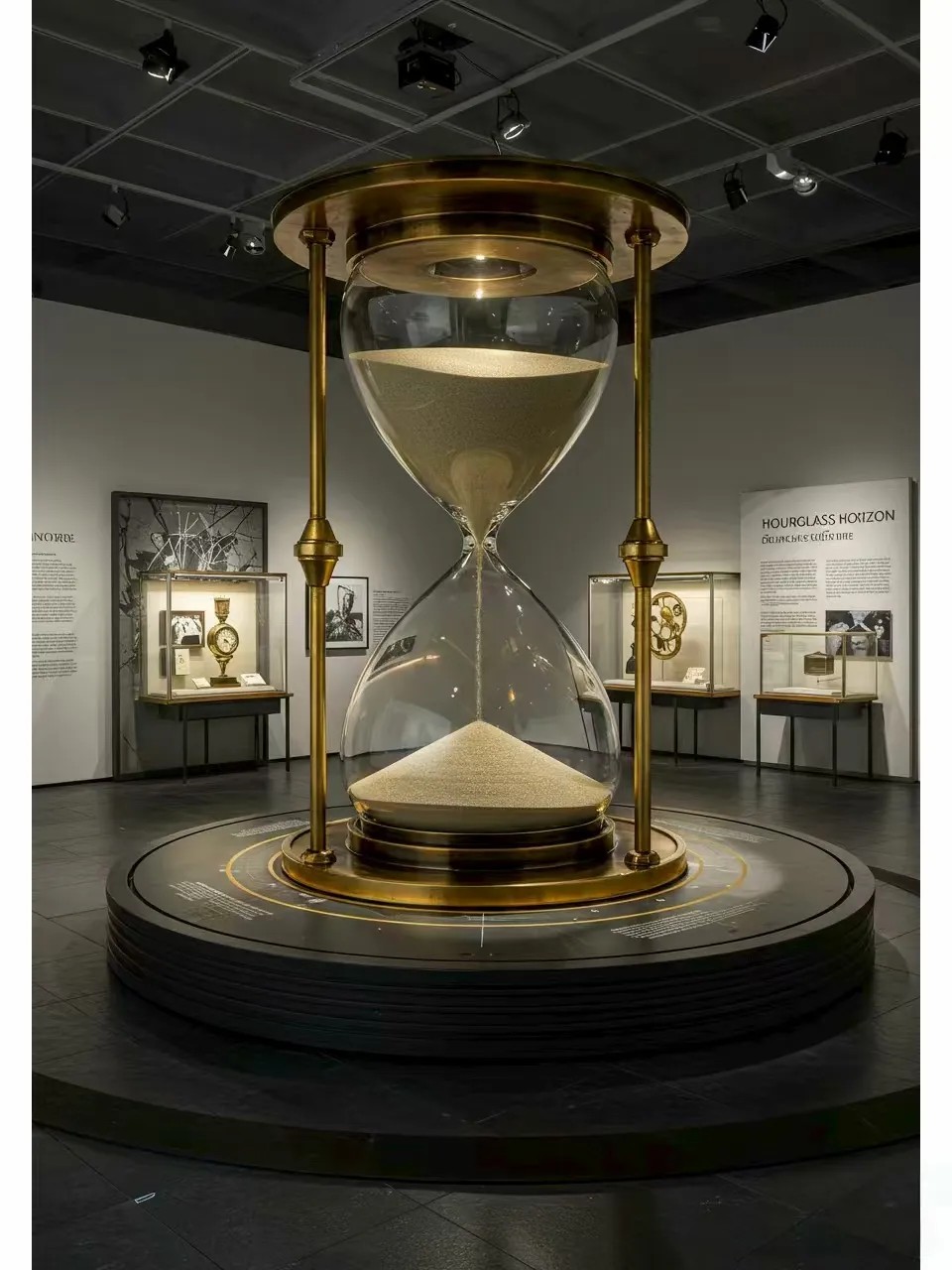

沙漏(沙钟)

作为日晷的“好搭档”,沙漏很好地弥补了日晷在夜间和恶劣天气下的不足。它由两个玻璃球与狭窄连接管道组成,通过沙子从上面玻璃球经过狭窄管道流入下面玻璃球的时间来计量时长。虽计时精度相对较低,但胜在方便携带,在航海等领域大显身手——船员靠它来计算航行时间和值班时长,成为海上重要的 “时间助手”。

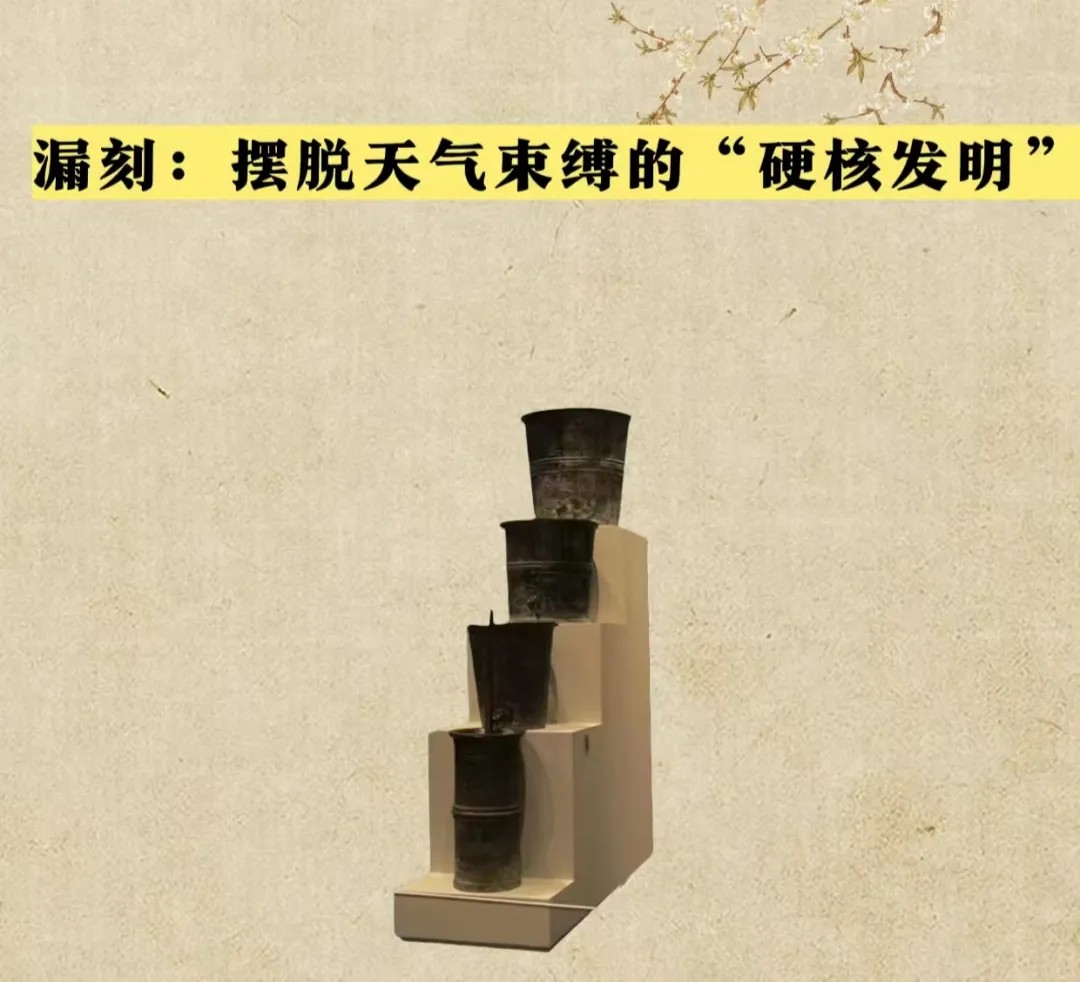

漏刻(水钟)

漏刻是古代利用水流计时的装置,核心是“漏壶”和“刻箭”。漏壶储水,水通过小孔匀速滴出,刻箭垂直浮于水中,随水位下降,箭上刻度能指示时间。它分单壶和多壶(如二级、三级漏壶),多壶设计可减少水位变化对水流速度的影响,提高精度。漏刻不受昼夜、天气影响,曾长期作为官方计时工具,应用于天文观测、宫廷礼仪等重要场景。

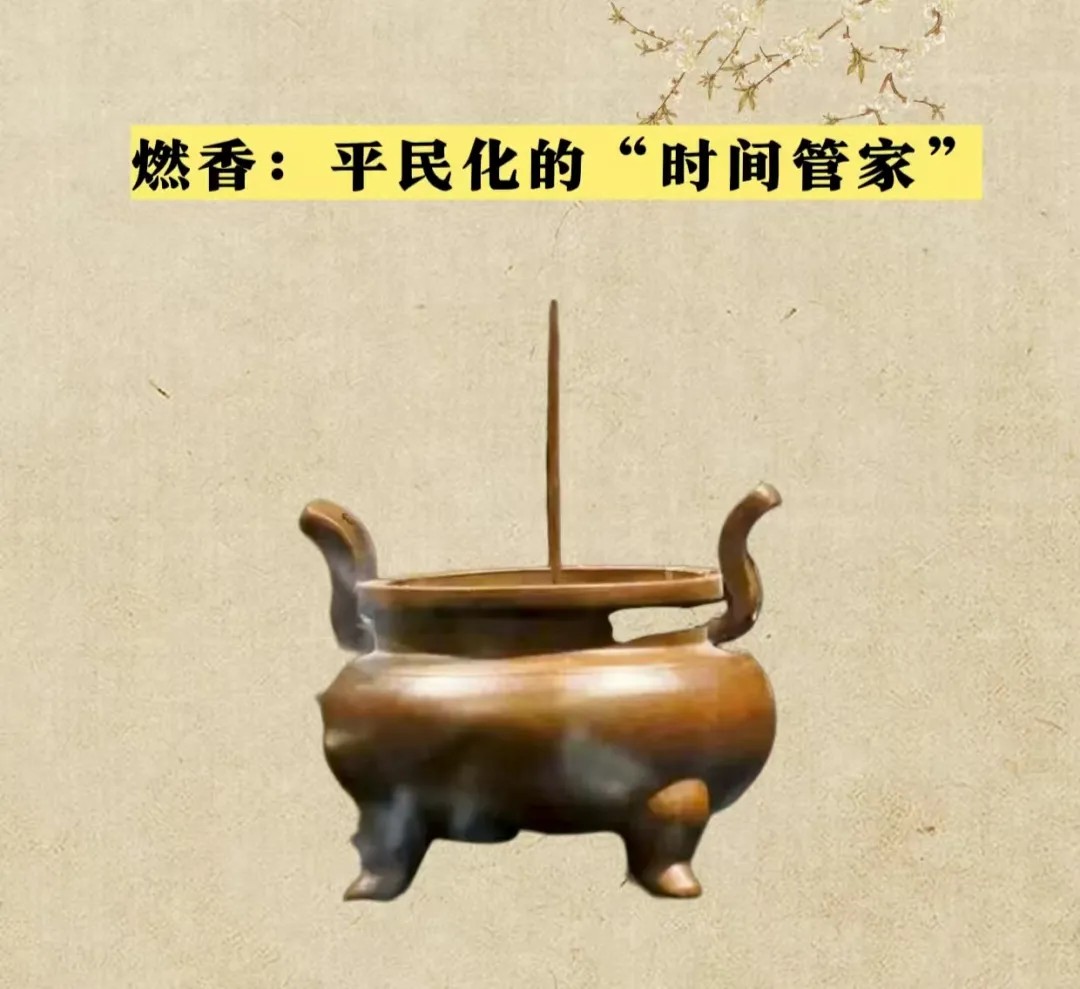

燃香钟

燃香钟利用香燃烧速度相对均匀的特性计时,是古代简便的计时工具。通过在香上标注刻度,或在特定位置系上重物,香燃烧到刻度/重物掉落时,即代表特定时长。 它制作简单、成本低,无需复杂装置,广泛用于民间日常生活(如做饭、计时工作)和宗教仪式,但受香的材质、粗细、环境风力湿度影响,精度较低,更适合对时间精度要求不高的场景。

二、机械时钟的崛起:从中世纪欧洲开启机械时代

在中世纪的欧洲,随着手工业的蓬勃发展与数学理论的积累,人们对时间计量的需求日益迫切。简单依靠自然现象的计时方式已无法满足城市商业、宗教仪式和学术研究的需要,一场计时技术的变革呼之欲出。正是在这样的背景下,机械时钟开始登上历史舞台,开启了人类时间计量的新篇章。

14世纪,欧洲工匠们凭借着对力学原理的初步认知和精湛的机械制造技艺,创造出了以重锤为动力的机械时钟。这类时钟的核心动力来源是悬挂于高处的重锤,当重锤在重力作用下缓慢下落时,通过绳索与复杂的齿轮系统相连,驱动齿轮转动。为了让齿轮的转动保持稳定、均匀,不至于因重锤下落过快而失去控制,工匠们发明了关键的擒纵机构。这个巧妙的机械装置如同时间的“守护者”,通过棘爪与齿轮的规律性咬合、释放,将重锤的连续运动转化为间歇式的稳定转动,从而实现较为精准的计时。不过,早期的重锤式机械时钟体型庞大,大多安装在教堂塔楼等高大建筑中,不仅制作工艺复杂,而且误差较大,每天的偏差可达几十分钟,但其出现依然是计时技术发展的重要里程碑。

摆钟

到17世纪,荷兰科学家惠更斯发明摆钟,利用摆锤的周期性摆动来控制齿轮的转动,大大提高了计时的精度。摆钟的出现,让时间计量走进了寻常百姓家,城市里的钟楼成为人们生活中重要的时间参考点,人们的生活节奏开始与时钟紧密相连。

三、石英钟的革新:电子技术带来计时精度飞跃

20世纪,电子技术的发展催生了石英钟。彻底改变了人类的计时方式。其核心部件是石英晶体 —— 给石英晶体通电时,它会产生规律振动,石英钟正是利用这种稳定的振动频率计时。相比机械时钟,石英钟不仅计时精度有质的飞跃,还具备成本低、易生产的优势,迅速在市场上普及,成为家庭、办公室等场景的常见计时工具,深刻影响了人们的生活习惯。

四、原子钟的诞生:时间计量的精度巅峰

随着科技的进步,1955年原子钟应运而生,将时间计量推进新高度。其计时原理是利用原子(如铯、氢)在能级跃迁时所吸收或发射的电磁波频率极其稳定,结合精密仪器的控制,使得原子钟的计时准确度极高。1967年,第十三届国际计量大会正式采用铯-133原子的特定跃迁频率来定义“秒”,从而开启了原子时作为时间计量标准的新时代。

铯原子钟以铯-133原子为核心,其工作原理是观测原子在特定微波频率下的能级跃迁——当微波频率与铯-133原子的跃迁频率(9,192,631,770赫兹)完全匹配时,原子跃迁最为剧烈,以此作为计时依据。1967年,国际计量大会正式将“秒”定义为“铯-133原子基态两个超精细能级跃迁9,192,631,770个周期所持续的时间”,该标准沿用至今。其精度极高,累计运行千万年,时间误差不超过1秒,广泛应用于全球定位系统(GPS)、电网同步、基础物理研究等领域,是现代社会运转的“时间基石”。

光钟

光钟是21世纪以来计时技术的重大突破,其核心创新在于将原子跃迁的观测波段从微波(原子钟)升级为光学波段(频率比微波高5个数量级以上),通过激光技术捕捉原子在光学频率下的稳定跃迁,实现了更高精度的计时。

目前主流的光钟以镱(Yb)、锶(Sr)等原子为研究对象,例如镱原子光钟的跃迁频率约为518太赫兹,锶原子光钟约为429太赫兹。由于光学频率远高于微波频率,光钟的计时精度比传统铯原子钟高出约100倍,部分实验型光钟的误差已可控制在数亿年甚至百亿年不超过1秒。

基于其超高精度,光钟被认为是未来重新定义“秒”的核心候选技术——随着技术成熟,国际计量组织或将于未来用光学波段的原子跃迁频率替代当前的微波频率,建立更精准的时间基准。此外,光钟还可能推动基础物理研究(如检验相对论、探测暗物质)、超高精度导航等领域的突破,为人类探索时间本质与宇宙规律提供新工具。

从远古的简易时间工具

到如今精准无比的原子钟

时间计量技术的发展历程

见证了人类智慧的不断升华和科技的持续进步

每一次时间计量技术的跨越

都为人类社会的发展提供了强大的助力

让我们能够更加精确地规划生活

推动科学研究,促进技术创新