联系方式

协会电话:0769-82633291

培训电话:0769-23060132

19928172638

协会邮箱:dgjlxh@163.com

培训邮箱:jiliangpeixun@163.com

微信公众号:东莞市计量协会

微信订阅号:东莞计量协会

协会微信小程序:东莞市计量协会

培训微信小程序:东莞计量技术培训

扫一扫

关注微信公众号

BMI指数之外的健康计量维度

信息来源:逸夫计量博物馆 发布日期:2025-09-05

计量,是人类认知世界的标尺

当体重秤上的数字精确到小数点后一位

当BMI指数被精确计算到个位数

我们总以为掌握了健康的 “标准答案”

但健康的计量体系,从不是单维度的数字游戏

那些藏在体重秤之外的计量维度

正以更精密的刻度,丈量着身体的真实状态

想要理解多元健康评估计量维度的必要性,我们首先要认识BMI的计量局限。

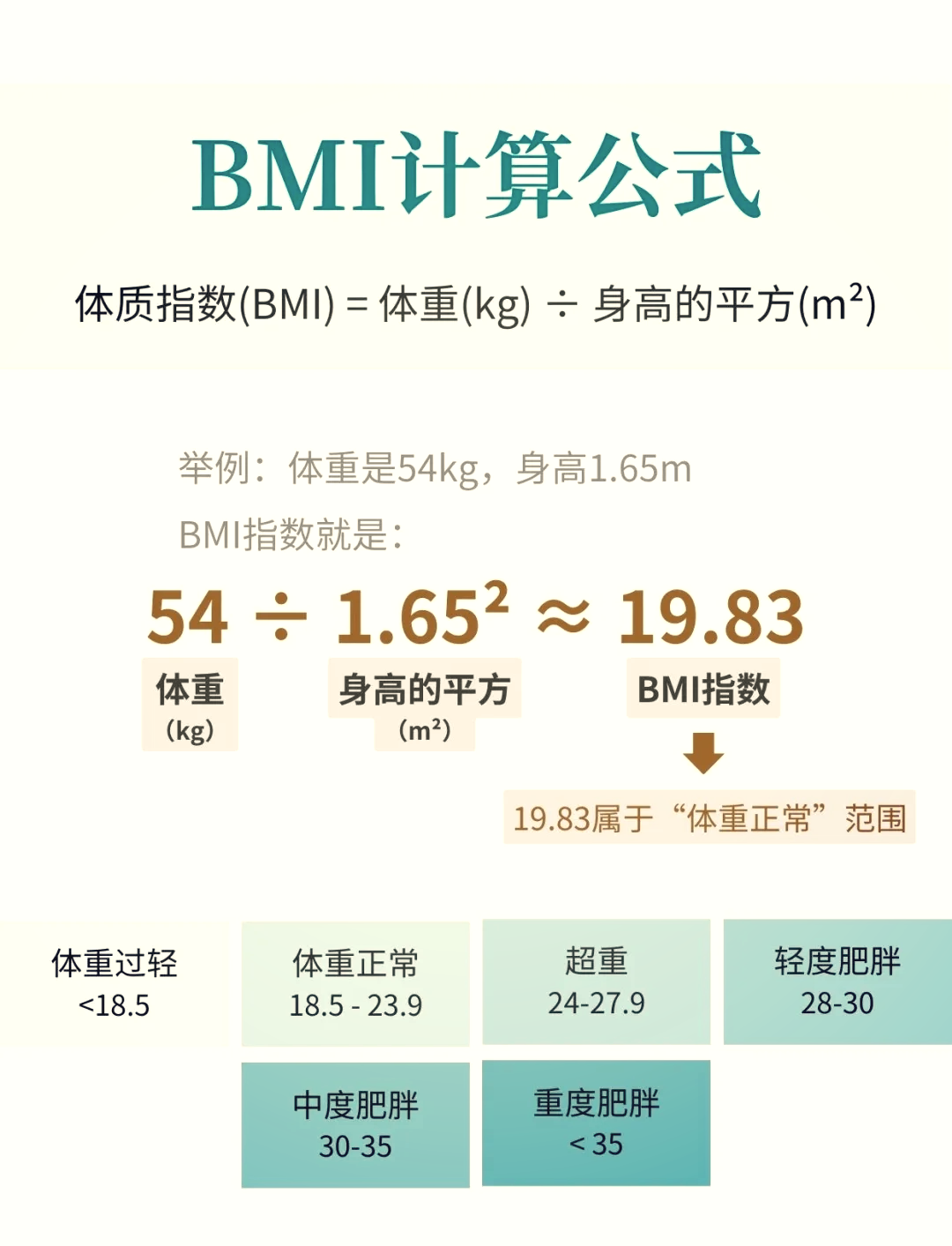

BMI的计量逻辑是简化的 —— 用体重(kg)÷ 身高 ²(m)得出的数值,其本质是对人体密度的粗略估算。这种诞生于19世纪中叶的计量方式,因其操作简便、数据易获取,成为公共卫生领域的 “快速筛查工具”。我国将18.5-24.0kg/m²定义为正常区间,正是基于大规模人群数据的统计结果。

然而,在个体健康评估计量中,它的缺陷显而易见:肌肉与脂肪的密度差异(肌肉密度约1.06g/cm³,脂肪约0.9g/cm³)被完全忽略。一位身高1.80m、体重85kg 的健身者,BMI为26.2kg/m²(属于超重范畴),但体脂率可能低至15%;而另一位身高体重相同(BMI也为26.2kg/m²)、但缺乏运动的久坐者,其体脂率可能高达 30%(属于肥胖)。这种 “数值相同、本质迥异” 的计量偏差,恰恰说明单一维度的计量无法满足健康评估的需求。

因此想要准确掌握健康状况

我们需要其他的指标

体脂率的核心是“身体成分细分”—— 通过生物电阻抗(家用体脂秤)或双能 X 线(医疗设备),精准测量脂肪重量占总体重的百分比。这一计量维度弥补了BMI的 “成分盲区”。通常认为,男性健康体脂率约为10%-20%,而女性健康体脂率约为18%-28%。这些是基于大量临床研究,综合考虑脂肪对内分泌、代谢调节和长期健康风险的影响而决定。当男性体脂率突破30%、女性体脂率超过32%时,健康风险显著增加。尤其是脂肪细胞过量分泌的游离脂肪酸会直接干扰胰岛素敏感性,这一计量阈值成为代谢疾病的预警线。家用体脂秤的电极片通过微弱电流测量电阻(脂肪不导电、肌肉导电),虽精度不及医疗设备,但长期连续计量的趋势变化,比单次精确数值更有参考价值。

腰围的计量本质是 “空间占位” 监测 —— 肚脐上 1cm 处的水平围度,直接反映腹腔内脂肪的堆积程度。不同于皮下脂肪,内脏脂肪的计量意义更具临床价值:我国采用的男性≥90cm、女性≥85cm 的计量标准,对应着内脏脂肪面积≥100cm² 的病理状态(通过CT或MRI测量);每增加1cm腰围,患高血压风险上升4%、糖尿病风险上升 3%,这种计量关联已被多项流行病学研究证实。测量时需用最小刻度1mm的软尺,保持0.5kg的拉力(既不紧绷也不松弛),连续3次测量取平均值,这种规范的计量操作才能确保数据可比性。

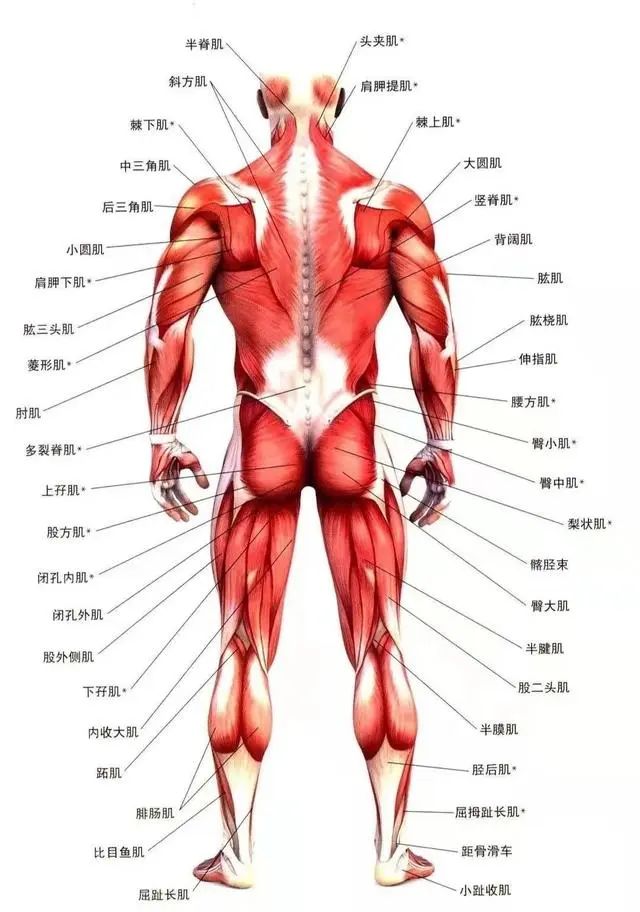

肌肉量的计量是 “功能评估”的关键 —— 人体肌肉总量(kg)及其与体重的占比(男性≥33%、女性≥28%),直接反映代谢能力与运动机能。这种计量的核心价值体现在: 每公斤肌肉每日消耗约15kcal 热量,是脂肪的3倍,肌肉量的计量变化直接关联基础代谢率的计量结果;30岁后每年1%-2%的肌肉流失率,会导致代谢率以0.5%-1%的速度下降,这种“计量衰减”是中年发福的重要诱因。测量方式包括生物电阻抗(体脂秤间接推算)、杜马斯定氮法(实验室精确计量),日常可通过握力计(男性≥40kg、女性≥25kg)等功能性计量工具间接评估肌肉质量。

获取了上述数据

我们需要进行“多维度交叉验证”

健康计量的终极形态是 “多维度交叉验证”:臀腰比(腰围 ÷ 臀围)的计量标准(男性<0.9、女性<0.85),比单独的腰围更能反映脂肪分布模式; 大腿围<50cm 的女性,膝关节骨性关节炎风险增加2倍,这种肢体维度的计量数据与关节健康直接相关;连续 7 天的平均睡眠时长(建议 6-8 小时)、静息心率(正常 60-100 次 / 分钟)等非形态计量维度,共同构成健康的完整计量网络。这些分散的计量数据,如同一个个坐标点,最终勾勒出身体的真实健康曲线。

健康计量的进化

正是从 “单一数值崇拜”

走向 “多维度协同”的过程

体重秤的数字、BMI的数值

只是健康计量体系中的一个维度

当我们学会交叉验证

才能读懂身体发出的计量信号

毕竟,真正的健康管理

从来不是追求某个数字的完美

而是让所有计量维度都处于和谐的平衡区间