联系方式

协会电话:0769-82633291

培训电话:0769-23060132

19928172638

协会邮箱:dgjlxh@163.com

培训邮箱:jiliangpeixun@163.com

微信公众号:东莞市计量协会

微信订阅号:东莞计量协会

协会微信小程序:东莞市计量协会

培训微信小程序:东莞计量技术培训

扫一扫

关注微信公众号

书法创作中的“毫米乾坤”:宣纸尺寸与笔墨布局的计量美学

信息来源:逸夫计量博物馆 发布日期:2025-08-01

一张宣纸展开,墨香浮动

你或许不知道

这看似简单的纸张与笔墨游走间

藏着中国人独有的计量美学

宣纸的尺寸规格、笔墨在纸面的布局

绝非随意为之

而是古人对天地、对艺术精妙理解的具象呈现

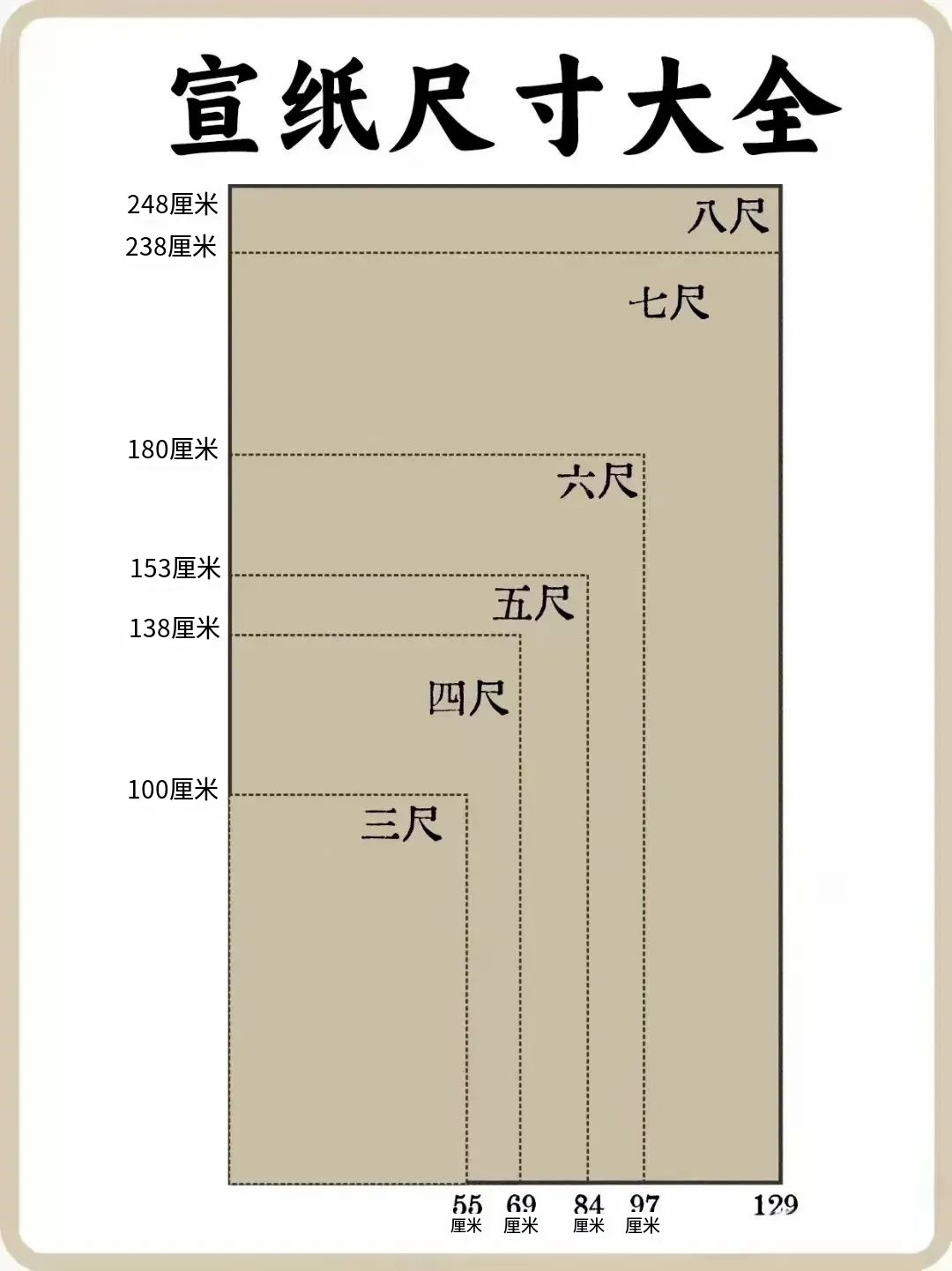

宣纸的规格有着严格且充满智慧的标准,从三尺、四尺到六尺、八尺,甚至丈二匹,每一个尺寸都暗合自然与人文的秩序。

以常见的四尺宣纸为例,其尺寸为 138×69 厘米。这一尺寸并非偶然确定,在古代,人们以“天圆地方”的观念来构建对世界的认知,纸张的长宽比例与天地的尺度在某种程度上达成了呼应。三尺宣纸尺寸约 100×55 厘米,六尺宣纸 180×97 厘米,这些尺寸的设定,让宣纸既能承载宏大的山水画卷,也可容纳精巧的花鸟小品、工整的书法字迹 。

而且宣纸的尺寸规格还蕴含着中国人的生活哲学。在书画创作、文房使用中,合适的宣纸尺寸能恰到好处地融入空间,无论是悬挂于厅堂的大幅作品,还是置于案头的小幅信笺,都能营造出和谐的氛围,体现了中国人追求“适中”“恰到好处”的生活态度。

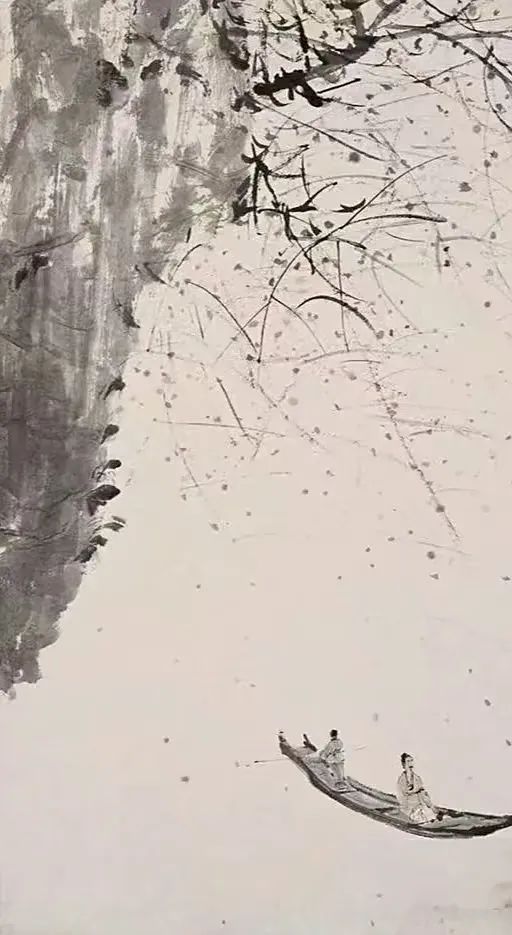

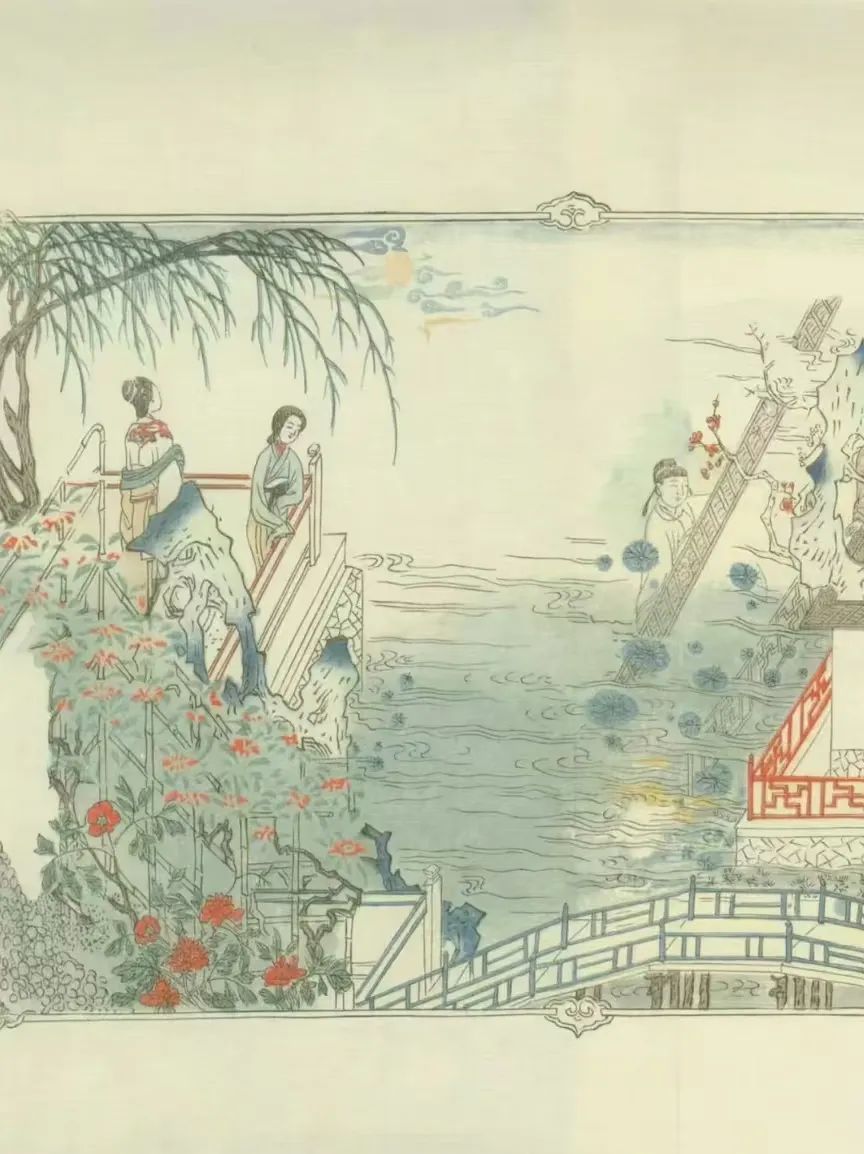

当纤毫蘸饱墨汁,在素白的宣纸上轻轻落下第一笔时,一场跨越千年的美学对话便悄然启幕。这方寸之间的黑白世界,藏着中国传统艺术对"度"的精妙诠释——书画中看似随意的留白、疏密有致的布局、黄金分割般的比例,实则是古人将数学智慧与艺术灵性完美融合的结晶,构建出独具东方神韵的计量美学体系。

留白堪称东方艺术最具哲学意味的计量智慧。在王希孟的《千里江山图》中,浩渺江面不着一笔,却通过两侧青山的倒影与云雾的晕染,勾勒出烟波浩渺的意境;八大山人的花鸟小品里,大片空白让孤鸟、残荷获得呼吸的空间,形成"此时无声胜有声"的艺术张力。这种虚实相生的美学理念,暗合《道德经》"凿户牖以为室,当其无,有室之用"的辩证思维。画家们深谙留白并非简单的空白,而是经过反复推敲的空间计算:空白与实体的面积比例需符合视觉心理学,位置安排要遵循黄金分割法则,才能让空白成为画面的"气眼",赋予作品生生不息的韵律。

疏密关系的精妙把控,让笔墨在宣纸上谱写视觉的乐章。怀素狂草中,飞白与浓墨交织成跳动的音符,字距行距的疏密变化如同乐章的节奏起伏;范宽《溪山行旅图》里,主峰巍峨的密实笔触与留白的云雾形成强烈对比,既展现山川雄浑,又营造出空灵意境。明代书论家项穆在《书法雅言》中指出:"疏处可以走马,密处不使透风",这种疏密对比法则,实则暗含数学逻辑——通过计算笔画间的负空间面积,调整墨色浓淡的分布频率,使作品在视觉上产生韵律感,引导观者的视线在纸面作有节奏的流动。

画面比例的精准调配,则是传递艺术语言的关键密码。顾恺之画人物讲究"传神写照,尽在阿堵中",通过精确的五官比例关系,将人物神韵凝固于绢素;马远的"一角式"构图,以三分之二的留白衬托右下角的孤舟,用空间比例营造出"天地有大美而不言"的意境。这种比例美学不仅遵循客观规律,更融入创作者的主观情感:《韩熙载夜宴图》中,通过不同场景人物的大小比例变化,巧妙暗示主角心境的起伏;《清明上河图》里,市井人物与建筑的尺度关系,真实还原了北宋都城的繁华气象。

从留白的哲学思辨,到疏密的节奏韵律,再到比例的情感传递,中国传统书画的计量美学体系,是古人用笔墨书写的数学诗篇。这些看似玄妙的艺术法则,实则是对自然规律的深刻洞察与创造性转化,让二维的宣纸承载起三维的空间感、四维的时间流动,最终升华为超越具象的东方美学境界。

当代传承与创新

在数字技术与多元文化激烈碰撞的当代艺术场域中,宣纸尺寸与笔墨布局的计量美学非但没有被时代浪潮裹挟消融,反而在传统与创新的激荡中,绽放出令人惊艳的跨界光芒。当NFT数字艺术、沉浸式虚拟现实逐渐成为艺术创作新宠,宣纸这一承载千年文明的东方媒介,正以意想不到的方式突破边界,将古老的计量智慧编织进现代艺术的经纬之中。

在宣纸尺幅的突破上,当代艺术家们展现出惊人的想象力与创造力。北京798艺术区曾举办过一场名为"水墨无垠"的展览,艺术家团队耗时半年,将百余张六尺宣纸精心拼接,构建出一幅长达30米、高5米的巨型水墨长卷。画卷以传统青绿山水为蓝本,却突破了卷轴画的观赏方式——观众需佩戴AR眼镜漫步其中,动态水墨在虚拟与现实的交织中,将"咫尺千里"的古意幻化为沉浸式的宇宙漫游。更有先锋艺术家将宣纸制作工艺与建筑材料结合,在美术馆穹顶悬挂起由超薄宣纸编织的巨型装置,通过精密计算的褶皱与垂坠角度,让光影在纸面流淌,形成动态的水墨视觉奇观。这种对宣纸物理边界的突破,本质上是对传统空间意识的重新诠释,古人"仰观宇宙之大,俯察品类之盛"的哲思,在当代艺术实践中获得了立体而多维的表达。

笔墨布局的创新探索,在当代艺术中呈现出前所未有的实验性。上海双年展曾展出一组名为《像素水墨》的作品,艺术家将传统留白手法与数字像素技术结合:画面中看似随机分布的黑白方块,实则暗藏斐波那契数列的数学逻辑;当观众通过手机扫描作品,静态的水墨像素瞬间转化为动态的数字瀑布,留白处跃动着赛博空间的数据流。在书法领域,年轻创作者借鉴包豪斯设计理念,将汉字结构拆解重组,通过精确计算笔画的疏密比例,让传统篆书线条与几何图形共生,形成极具视觉冲击力的抽象符号。这些创新并非对传统的反叛,而是通过现代设计思维,将"疏可走马,密不透风"的美学法则转化为可量化、可交互的艺术语言。

在形式革新的浪潮中,宣纸与笔墨计量美学的精神内核始终保持着强大的生命力。正如故宫博物院举办的"新工笔"展览,年轻艺术家们在丝绸与宣纸的复合材质上,运用纳米级精度的喷绘技术复刻宋代院体画的细腻笔触,其构图依然遵循着"三远法"的空间法则;成都太古里的公共艺术装置《墨舞》,通过机械臂控制毛笔在巨型宣纸上书写,看似随机的墨痕轨迹,实则由算法精确计算,暗合王羲之《兰亭序》的行气韵律。这些作品证明,无论技术如何迭代,中国人对"中和之美"的追求从未改变——在动态与静态的平衡中,在虚拟与现实的交织里,始终贯穿着"天人合一"的哲学智慧。